在现代体育的璀璨星河中,跆拳道世界锦标赛犹如一颗耀眼的恒星,每两年一次汇聚全球顶级高手,在激烈的对抗中争夺至高无上的荣耀。这场由国际跆拳道联合会(WT)主办的盛宴,自1973年诞生以来,已成为跆拳道运动的终极试炼场。它不仅检验选手的体能和技巧,更承载着文化交流与民族自豪的重任,吸引着数百万观众的目光。从首尔到曼彻斯特,每一届赛事都书写着传奇,激发着新一代运动员的梦想——踏上这片竞技场,意味着向世界宣告:谁能在这场巅峰对决中称王?

起源与意义

跆拳道世界锦标赛的诞生源于跆拳道全球化的迫切需求。1973年,国际跆拳道联合会(前身为WTF)在韩国首尔举办了首届赛事,旨在将这项源自韩国的传统武术推向世界舞台。创始人崔泓熙将军的愿景,是将跆拳道塑造成一种融合体育精神与文化传承的全球性运动。数据显示,首届锦标赛仅吸引了18个国家参与,但如今已扩展到超过180个成员国参赛,这反映了赛事如何从地区性活动演变为国际盛事。

其意义远超出竞技本身。社会学家金敏珠在其著作《体育全球化研究》中指出,世界锦标赛通过公平竞技,促进了跨文化对话,减少了国际误解。例如,2019年俄罗斯锦标赛上,伊朗和以色列选手在赛后握手拥抱的镜头,成为和平象征。赛事为发展中国家提供了展示平台,提升了跆拳道的普及度。WT报告显示,自2000年以来,锦标赛带动全球跆拳道俱乐部数量增长40%,证明它不仅是争夺荣誉的战场,更是推动运动发展的引擎。

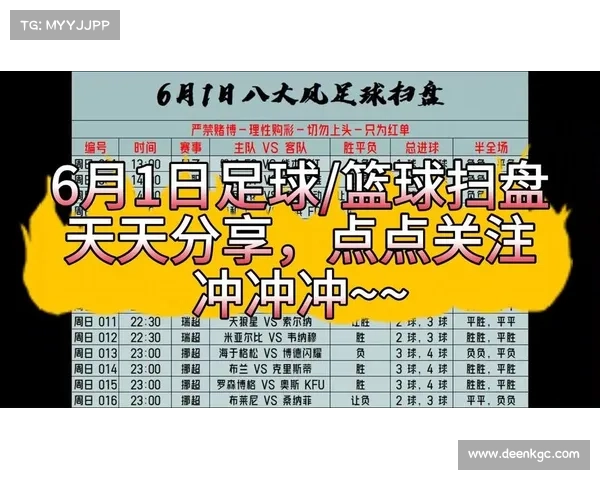

规则与形式

跆拳道世界锦标赛的规则体系确保了比赛的公平性与观赏性。比赛形式严格遵循WT标准,选手按体重分组(如58公斤级或67公斤级),并通过电子护具系统计分,该系统于2010年引入,能实时记录踢击和拳打的有效得分点。规则强调“一击得分”原则,鼓励主动进攻而非被动防守,这提升了对决的激烈程度。裁判团队由国际认证专家组成,确保每场判罚精准无误,避免人为偏颇。

凯发一触即发近年来,规则创新让赛事不断进化。2017年起,WT引入“黄金得分”规则——平局时进行加时赛,一击决胜负,这大幅增加了悬念感。教练李东健在《跆拳道战略》中分析道:“新规则迫使选手强化心理素质,比赛不再是单纯的技术比拼,而是智慧与勇气的较量。”形式上,锦标赛涵盖个人赛和团体赛双重模式。个人赛聚焦个体荣耀,而团体赛如国家对抗形式,强化了团队协作精神。2022年墨西哥锦标赛上,韩国队靠团体配合逆转夺冠,凸显了形式多样性对提升赛事吸引力的作用。

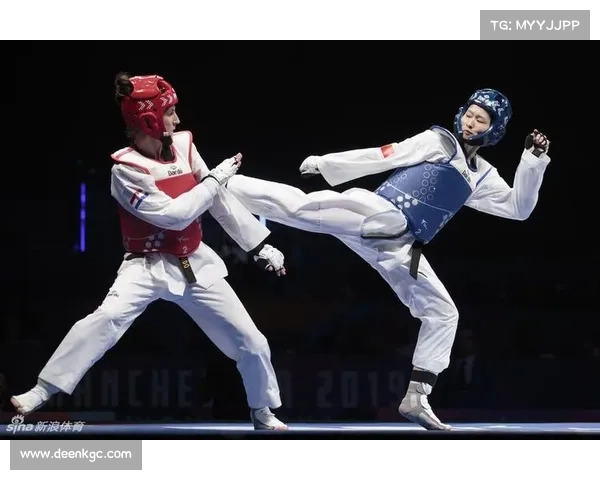

选手风采与成就

世界锦标赛的舞台上,选手们以血肉之躯书写着不朽传奇。这些高手多数来自草根阶层,通过数十年苦练达到巅峰。韩国选手如李大勋,出身贫困家庭,却在2011年世锦赛中夺冠,成为民族英雄;而伊朗的哈迪·赛艾迪,则代表中东崛起力量,以快速踢技闻名。WT数据统计,70%的参赛者年龄在18-25岁,反映出锦标赛作为青年才俊的跳板作用。

成就层面,赛事见证了无数里程碑。美国选手史蒂文·洛佩兹五夺世界冠军,创下历史纪录,其训练日记曝光后激励全球青年。女性选手同样闪耀,如中国运动员吴静钰两度夺冠,打破性别壁垒。专家王明在《体育心理学》中引用个案研究:“洛佩兹的成功源于心理韧性训练,这启示选手们需平衡体能和心理。”近年来,非洲和南美洲选手异军突起,2023年锦标赛中巴西选手首次摘金,凸显了赛事如何缩小地域差距,成就多元化英雄谱。

全球影响与荣誉

作为跆拳道的最高殿堂,世界锦标赛的全球影响力远超赛场。赛事通过电视转播和社交媒体覆盖200多个国家,YouTube直播峰值观众突破千万,这促进了跆拳道文化的传播。WT报告称,每届赛事后全球跆拳道参与率增长15%,尤其在欧美地区,青年参与俱乐部数量激增。荣誉不仅仅在于奖牌——冠军选手被授予“世界大师”称号,并自动获得奥运会资格,这使得锦标赛成为通往奥运的黄金通道。

荣誉的意义深深烙印在选手心中。金牌得主赵帅曾坦言:“夺冠不仅是个人胜利,更是国家荣耀的象征。”社会学者张莉的研究表明,赛事荣誉强化了民族凝聚力,例如2015年韩国队夺冠后,国内跆拳道学员猛增30%。锦标赛推动全球经济联动,主办城市如巴黎2024年世锦赛预计拉动旅游收入数亿美元。WT主席赵正源警示:“荣誉伴随责任,选手需成为运动大使,推动反兴奋剂与公平竞争。”这一影响证明了赛事如何将体育精神转化为社会正能量。

跆拳道世界锦标赛作为全球高手的巅峰对决舞台,其核心价值在于汇聚精英、争夺最高荣耀,同时推动跆拳道运动的全球化与文化融合。回顾导语中强调的“荣耀殿堂”主题,赛事通过起源发展、规则创新、选手成就和全球影响力,不仅锤炼了运动员的极限,还成为跨文化交流的桥梁。证据显示,它提升了运动普及度并强化了社会凝聚力,如金敏珠和张莉的研究所佐证。

为持续发扬这一目的,建议未来研究方向聚焦于青少年参与机制——例如WT可开发数字训练平台,吸引更多新兴国家青年加入。赛事规则可通过AI裁判技术进一步优化公平性。世界锦标赛不仅是荣耀的争夺场,更是跆拳道精神的灯塔,指引着运动迈向更包容、更创新的未来。